自律ロボット( エージェント) の協調動作の獲得

- 研究キーワード

- 人工知能, 知能ロボット, ヒューマン―ロボットインタラクション

研究シーズの内容

- 脳情報処理模倣型インテリジェントシステムの研究開発

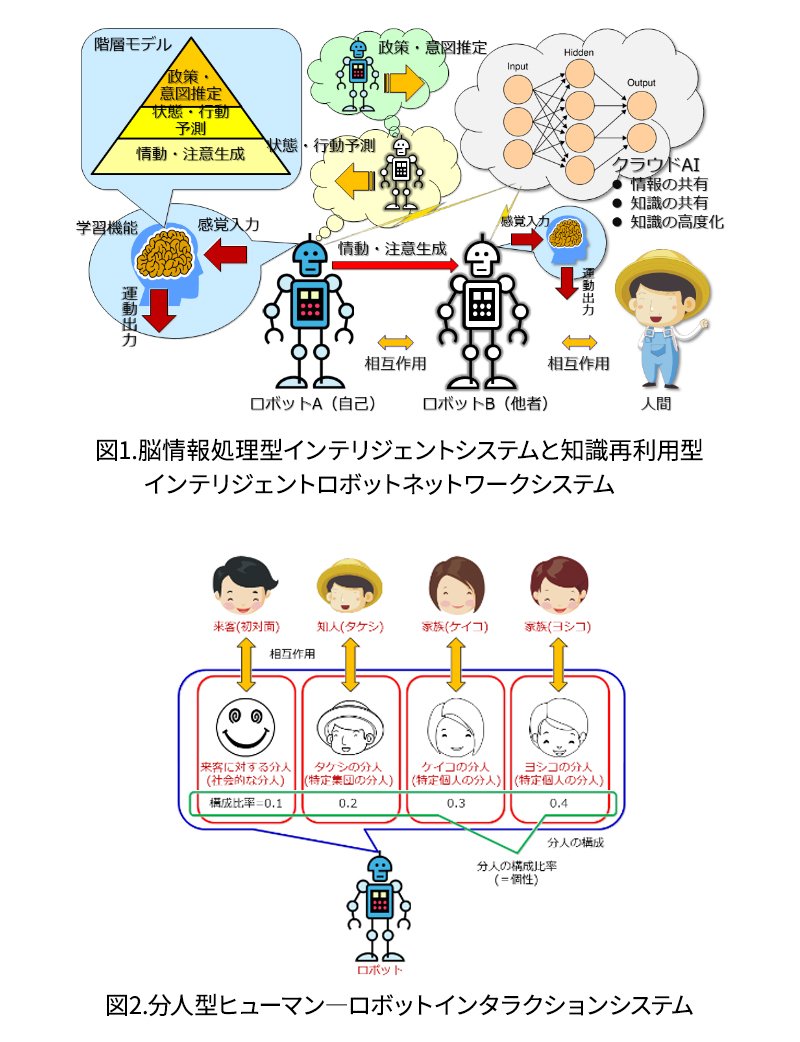

複数のロボット同士や人間とロボットが、共通の目的を目指して、協調動作を行うために、他者( ロボット) の行動予測や意図推定の研究を行っています(図1 参照)。 - 分人型ヒューマン―ロボットインタラクションシステムの研究開発

他者( 人間やロボット) とコミュニケーションを取る際に、分人という概念を用いて、ロボットに個性を持たせる研究を行っています(図2 参照)。 - 知識再利用型インテリジェントロボットネットワークシステムの研究開発

個々のロボットが獲得した知覚情報、知識、行動規則をクラウドで共有し、再利用させる研究を行っています(図1 参照)。

研究者からのメッセージ

大目標として、サービスロボットの社会への導入促進があります。人間が仕込んだ動作やコミュニケーションしか取れないサービスロボットは、一般ユーザからすぐに飽きられ、社会へ受け入れられることは難しいと思います。しかしながら、他者(人間やロボット)の意図が推定できれば、他者との円滑な協調動作が実現できます。また他者に応じて、コミュニケーションの様式が変更できれば、多様なコミュニケーションが実現できます。

研究者になるきっかけは?

子どもの頃から,時計や家電を分解して,内部の仕組みを観察したり,自ら手を動かしてモノを作ったりすることが好きでした.研究者となる直接のきっかけは,大学院へ進学した時に,恩師の指導教員から研究者(教員)の道をすすめられたことです.

研究内容を大学での教育や、地域・社会にどのように還元していますか?

ロボカッププロジェクトや一般向けロボット展示を通して,来るべきロボット・AI社会に向けて,人間がロボットやAIに対して抱いている恐怖心を和らげる活動を行っています.またロボットプログラミングを通して,論理的な思考能力を育成する試みも行っています.

学生や高校生にひとこと!

何でもいいので,自分が興味を持てるモノを見極め,それに対して好奇心と疑問を持ちつつ,探求する心を育てて下さい.