学校現場におけるカリキュラム・指導・評価方法の研究

- 研究キーワード

- 教育評価論, 教育課程論, 教育方法論

研究シーズの内容

- 初等・中等教育学校におけるカリキュラムづくりや授業づくり(教育目標・教育内容・教材・教具・学習形態・教育評価) に関する研究

- 高等学校における探究学習の評価に関する研究

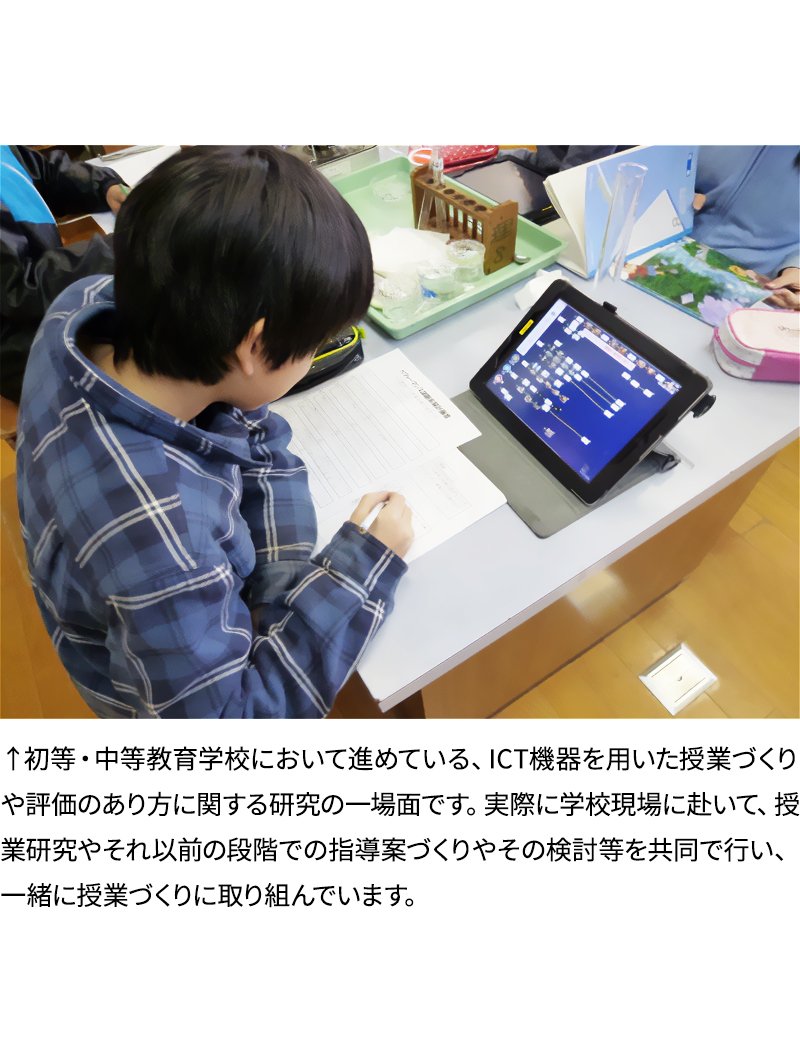

理科に留まらず、様々な教科の授業において、どのような子どもの姿を目指し(教育目的)、そこに向けてどのような内容(教育内容) をカリキュラムとして組織し、どのような深さでそれらを学ぶことを目標とし(教育目標論)、その目標に向けて、すべての子どもたちの発達をどのように助成していくのか(教材・教具・指導過程・学習形態)、そして子どもたちの到達をどのように評価し、目標に向けて授業を改善していけるのか、もしくは目標自体を改訂していけるのか、ということに焦点を合わせて、授業やカリキュラムづくりに学校現場の先生方と共同研究に取り組んでいます。

研究者からのメッセージ

探究することは、観察や実験のプロセスを学ぶことと捉えられがちですが、そのようなプロセスを学ぶことだけが探究的な学習ではありません。より広い視点から探究ということについて考え、学校において探究はどのように指導し、評価をすることができるのか、一緒に考えてみませんか。

研究者になるきっかけは?

大学生2年生の時に、教育方法に関する1年生向けのゼミ(「教育方法研究入門」)を受けたことが、この研究領域を選んだきっかけでした。実際に1時間の授業やカリキュラムをどのように作ることができるのか、きちんと理論と実践を学びたいと思い、大学で勉強するうちに自然と研究の世界に入っていました。また、学校現場の先生方と共同で授業づくりに関する研究をさせていただいたことも研究者を志す1つの転機となりました。

研究内容を大学での教育や、地域・社会にどのように還元していますか?

学校現場の先生方と一緒に共同研究の一環で授業づくりに携わらせていただくことで、研究成果を子どもたちの教育へと還元しています。また教室にお邪魔して、授業を見学させていただき、その気づきを共有させていただくことで、研究の知見を現場の先生方に届けています。また大学の授業では、授業づくりの発想やカリキュラム編成について、文献や実際の事例から学んだことを授業を通して提供する中で、実際に自分の授業づくりの枠組みを学生が形成することができるように尽力しています。

学生や高校生にひとこと!

普段の見慣れた風景に「なぜ」をもつことで、学問の入口に立つことができます。